顧客理解が深まる!実務で使える顧客分析フレームワークと活用事例

2025.09.24

ブログデジタル化の加速とニーズの多様化により、いまや「顧客を知らずして売上は伸びない」時代に突入しています。従来のように感覚的なペルソナ設定や断片的な市場調査に頼るだけでは、顧客の真の姿をとらえることは困難です。顧客の行動・価値観・購買動機を多角的に把握することが、事業成長のカギを握ります。そのためには、実務で活用できる体系的な「顧客分析フレームワーク」の導入が不可欠です。本記事では、顧客理解を深めるための代表的なフレームワークと具体的な活用事例をご紹介します。

目次

- なぜ顧客理解が重要なのか?

- 顧客分析に役立つ代表的なフレームワーク5選

- 実務での活用事例

- 顧客分析を機能させるための3つのコツ

- VOCの力を最大化する!Sprinklrによる顧客理解の仕組みづくり

- まとめ

なぜ顧客理解が重要なのか?

顧客理解は、事業成長の土台となる重要な要素です。顧客のニーズや行動を正確に把握できなければ、効果的なマーケティングや商品開発は困難です。深い理解は、顧客との信頼関係を築き、収益向上にも直結します。

マーケティング戦略・商品開発・営業効率に直結

顧客理解が進むと、マーケティング施策や商品開発、営業活動における意思決定の精度が高まります。具体的には以下のような効果があります。

- マーケティング戦略:ターゲットに最適化した広告・販促で反応率向上

- 商品開発:顧客ニーズに沿った商品設計で満足度アップ

- 営業効率:優先顧客へのアプローチで商談成立率向上

| 項目 | 効果 |

| 広告・販促 | 無駄を削減しROI向上 |

| 商品開発 | 顧客満足度とリピート率の向上 |

| 営業活動 | 商談成功率の向上とリソース効率化 |

顧客データを戦略的に活用することで、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。

顧客理解が浅いと起こる失敗例

顧客理解が不十分だと、施策の効果が大きく低下します。主な失敗例は以下の通りです。

- 商品やサービスがターゲットニーズとミスマッチ

- 広告・販促の反応率が低下

- 営業リソースの浪費、商談成立率の低下

- クレームや返品の増加、ブランドイメージの低下

| 失敗例 | 影響 |

| ターゲットとミスマッチ | 売上機会の損失 |

| 広告の反応率低下 | マーケティングコストの増加 |

| 営業リソース浪費 | 効率低下と成果減少 |

こうした課題は売上やブランドに直結するため、顧客理解を深めることが不可欠です。

顧客データを“インサイト”に変えることの価値

収集した顧客データを分析し、潜在的なニーズや行動パターンを読み解くことで、“インサイト”として活用できます。インサイトの活用例は以下の通りです。

- 商品開発:潜在ニーズを反映した新商品設計

- マーケティング:パーソナライズ施策による反応率向上

- 営業活動:的確な提案で商談成立率アップ

| 活用領域 | インサイトの価値 |

| 商品開発 | 顧客の潜在ニーズを先取り |

| マーケティング | パーソナライズ施策で差別化 |

| 営業 | 適切なタイミングで最適提案 |

データを単なる情報で終わらせず、実務で使える知見に変えることが、競争優位の獲得に直結します。

顧客分析に役立つ代表的なフレームワーク5選

顧客分析は、ビジネス成功に欠かせないプロセスです。顧客を深く理解することで、マーケティング戦略を最適化し、より効果的な施策を打つことができます。ここでは、代表的な5つのフレームワークとその特徴をあわせて解説します。

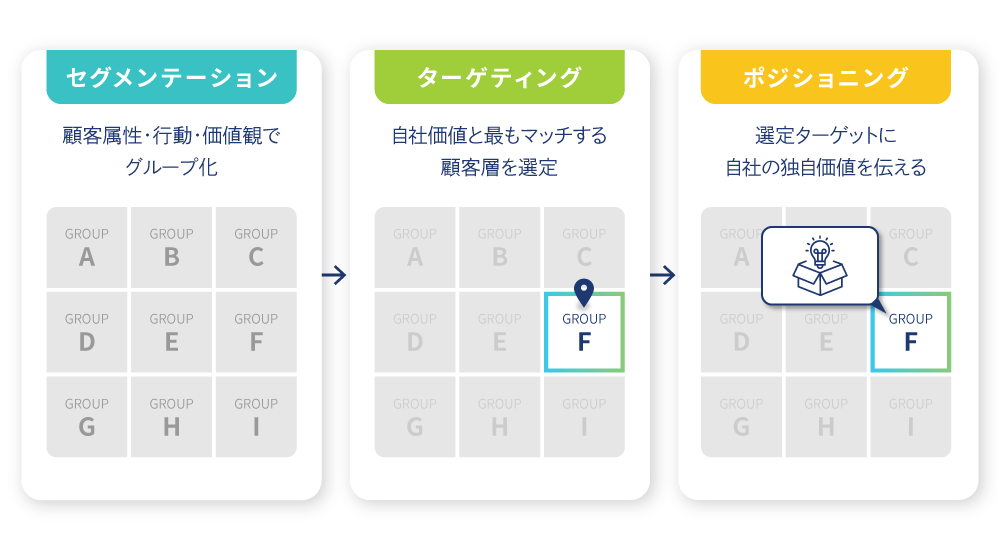

【1】STP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

STP分析は、市場を細分化してターゲット顧客を特定し、自社の立ち位置を明確にするフレームワークです。マーケティング戦略の方向性を決める基本手法として広く活用されています。

特徴

- Segmentation(セグメンテーション):市場を地理・人口統計・心理・行動などの基準で細分化します。

- Targeting(ターゲティング):細分化した市場から、自社が最もアプローチすべきセグメントを選定します。

- Positioning(ポジショニング):ターゲット市場で競合と差別化できる独自の立ち位置を確立します。

活用例

- 新商品投入時のターゲット層選定

- 広告や販促キャンペーンの対象絞り込み

- ブランドメッセージの明確化

STP分析を活用すると、「誰に、何を、どのように提供すべきか」が明確になり、マーケティング施策の精度が高まります。

【2】ペルソナ設計(行動・価値観・悩みまで可視化)

ペルソナ設計は、自社の典型的な顧客像を、実在する人物のように具体化する手法です。顧客像をリアルに描くことで、チーム全体での共通理解が深まり、施策立案がスムーズになります。

特徴

- 詳細な人物像:年齢、職業、家族構成に加え、性格、ライフスタイル、趣味、価値観、悩み、情報収集方法まで設定します。

- ストーリーの作成:一日の行動や、商品・サービスを知ってから購入に至るまでの経緯を物語として描きます。

- 共感の促進:チーム全体で顧客理解を共有し、議論や施策立案を円滑にします。

活用例

- 広告クリエイティブやコンテンツ制作のターゲット精度向上

- 顧客体験改善の施策立案

- サービス改善に向けたチーム内ディスカッション

ペルソナを設計することで、抽象的な「顧客」が具体的な「人物」となり、顧客視点の施策を立案しやすくなります。

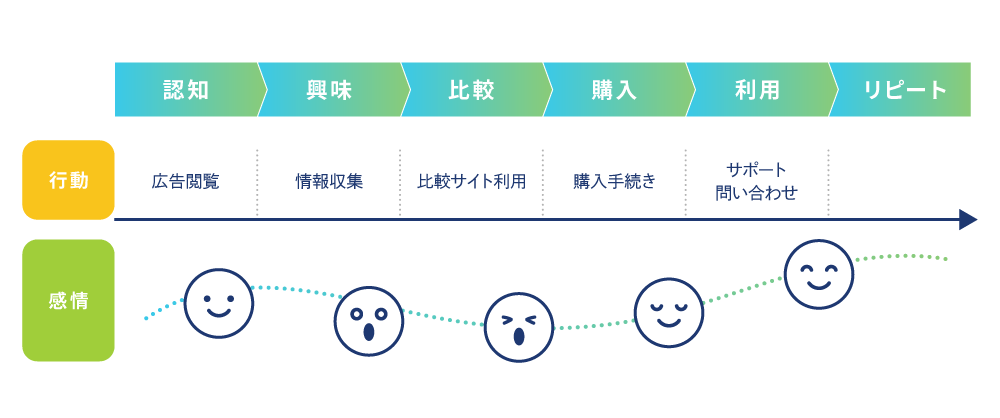

【3】カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスを認知してから購入・利用に至るまでの体験プロセスを可視化するツールです。顧客体験の改善や部門間連携の強化に役立ちます。

特徴

- 各タッチポイントでの行動・思考・感情を整理し、顧客の課題を明確化します。

- 顧客がどの段階で不満や障壁を感じるかを特定し、改善ポイントを見つけます。

- 全体を俯瞰することで、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど部門間の連携も強化できます。

活用例

- 顧客離脱ポイントの特定と改善施策立案

- 店舗やオンラインでの体験改善

- マーケティング・営業・CS間の情報共有

カスタマージャーニーマップを活用することで、顧客体験全体を最適化し、離脱を防ぐ具体的な施策が見えてきます。

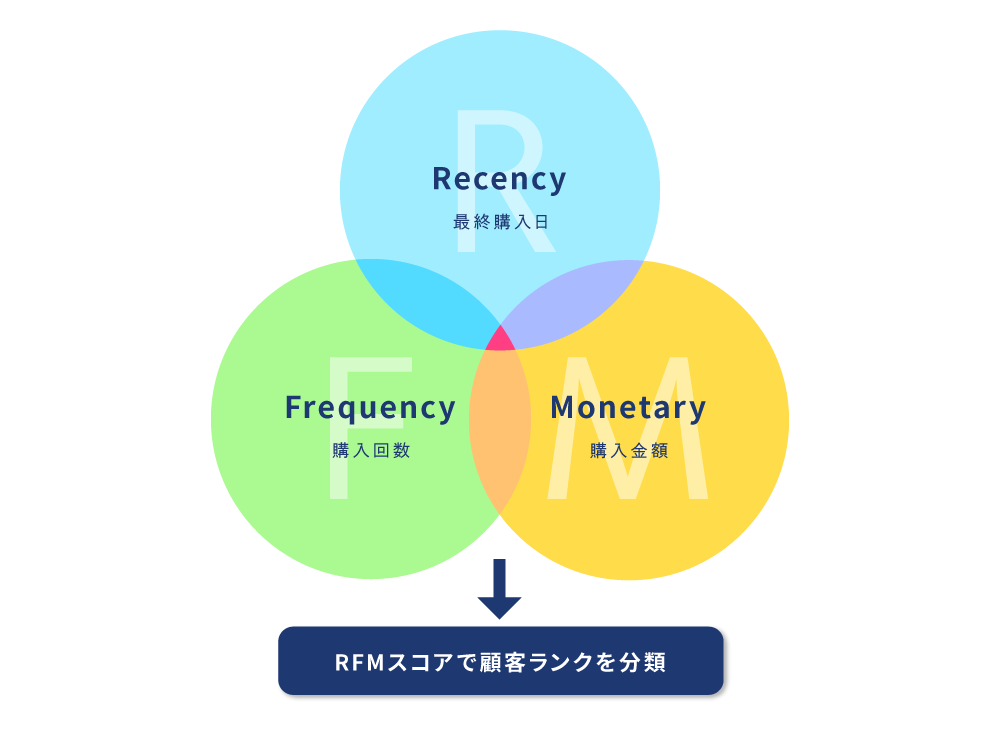

【4】RFM分析(購買履歴ベースの優良顧客把握)

RFM分析は、顧客の購買履歴データをもとに、優良顧客を特定する手法です。「最近の購入(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標で評価します。

特徴

- Recency(最新購入日):直近の購入タイミング

- Frequency(購入頻度):購入の頻度

- Monetary(購入金額):購入金額の大きさ

これらを組み合わせて顧客を分類することで、最もアプローチすべき優良顧客が効率的に把握できます。

活用例

- 再購入促進メールやクーポンの対象設定

- 優良顧客へのロイヤルティ施策

- 効率的なキャンペーン配信による売上向上

RFM分析により、過去の行動データに基づき、的確にマーケティング施策を打てます。

【5】デシル分析・LTV分析(利益視点の顧客分類)

デシル分析は、顧客を購入金額の大小で10段階に分類し、上位顧客の貢献度を把握する手法です。LTV(顧客生涯価値)分析と組み合わせることで、利益に直結する重要顧客を特定できます。

特徴

- デシル分析:顧客全体を購入金額順に10等分し、各グループの売上構成比を分析します。上位顧客の貢献度を把握可能です。

- LTV分析:一人の顧客が生涯にわたり自社にもたらす利益を算出し、関係維持・強化の戦略に役立てます。

活用例

- 上位顧客向け優待施策の実施

- 長期価値の高い顧客への継続的アプローチ

- 利益に直結する顧客層を対象とした効率的マーケティング

これらの分析を通じて、利益に直結する顧客層を明確にし、効率的なマーケティング施策を展開できます。

実務での活用事例

顧客分析フレームワークは、業種やビジネスモデルに応じて活用することで、売上や顧客満足度の向上に直結します。ここでは、ECサイトやBtoBサービス、食品・飲料、サービス業など、実際の事例をもとに、分析手法の効果を分かりやすくご紹介します。

【事例1】ECサイト:RFM分析で離反リスクを低減

分析手法:RFM分析(Recency:直近購入、Frequency:購入頻度、Monetary:購入金額)

課題:購入間隔が長く、頻度が低い顧客の離反が課題

施策:メール配信やクーポン提供による再購入促進

成果:

- 離反率を約15%低減

- 顧客生涯価値(LTV)の向上

ポイント:

RFM分析により、顧客一人ひとりの購買行動や傾向を可視化できます。リスクの高い顧客を早期に発見し、最適なタイミングで個別アプローチが可能になるため、効率的な離反防止策を実施できます。また、データに基づく意思決定で顧客関係を長期的に強化できる点が大きな魅力です。

【事例2】BtoB SaaS企業:STPでターゲティング精度を向上

分析手法:STP分析(Segmentation・Targeting・Positioning)

課題:潜在顧客へのアプローチ精度の向上

施策:業種・企業規模・課題に応じたセグメント設定、最適なメッセージ配信

成果:

- 商談化率20%向上

- 営業リソースの効率的配分

ポイント:

STP分析を実務で活用すると、明確なターゲット層に対して最適なメッセージを届けられます。これにより、限られた営業リソースや広告予算を効率的に活用でき、ROI改善にもつながります。さらに、セグメントごとの反応を分析して施策を柔軟に修正できるため、戦略的かつ成果に直結するマーケティング運用が可能です。

【事例3】飲料メーカー:ジャーニーマップで新商品導入前に顧客行動を把握

分析手法:顧客ジャーニーマップ

課題:新商品発売前に顧客行動を正確に把握したい

施策:認知から購入までの各タッチポイントを可視化し、販促キャンペーンや店頭プロモーションを最適化

成果:

- 発売初月の購入率が従来商品比で10%向上

- 店頭プロモーション施策の費用対効果が20%改善

ポイント:

ジャーニーマップにより、顧客が商品を知り購入に至るまでの心理や行動を詳細に把握できます。販促やプロモーションの内容・タイミングを戦略的に設計でき、新商品導入のリスクを大幅に低減可能です。さらに、チーム全体で顧客理解を共有できるため、施策の一貫性が保たれ、より効果的なマーケティングが実現します。

【事例4】サービス業:ペルソナ更新により広告クリエイティブを改善

分析手法:ペルソナ更新

課題:顧客のライフスタイルや価値観の変化に対応した広告作成

施策:新しいペルソナに合わせてSNS広告やDMを調整

成果:

- 広告クリック率25%上昇

- 予約数増加

ポイント:

ペルソナを定期的に更新することで、顧客の趣味嗜好やライフスタイルの変化を広告や販促に反映できます。その結果、広告の訴求力が高まり、反応率や予約数の向上につながります。具体的なペルソナを広告制作や施策運用に落とし込むことで、マーケティングチーム全体の意思決定が統一され、より効果的・効率的な施策運用が可能です。

顧客分析を機能させるための3つのコツ

顧客分析を実務で活かすには、データを集めるだけでは不十分です。顧客の声を取り入れ、変化に対応できる仕組みを整え、部門を超えて共有・活用することが成果につながります。ここでは、分析を成功させる3つのコツをご紹介します。

1. データだけに頼らず“顧客の声”を聴く(VOC分析など)

ポイント

数字やグラフでは表れない顧客の感情や細かな不満、期待値を把握できる点が大きな強みです。特に、ネガティブな声は改善点のヒントとなり、ポジティブな声は強みを伸ばす材料になります。定量データと組み合わせることで、顧客理解がより立体的になります。

施策例

- VOC(Voice of Customer)分析による問い合わせ内容の集計

- アンケートやレビューの定期的な分析

- SNSやチャットでの顧客フィードバックの収集

効果

顧客の声を活用すると、単なる数値的な分析では見落とされがちな改善点を発見できます。その結果、商品開発やサービス改善のスピードと精度が上がり、顧客の満足度やロイヤルティを長期的に高められます。

2. 定期的にフレームワークを更新する(変化に対応)

ポイント

一度作成したフレームワークを使い続けるのではなく、社会情勢や消費者トレンドに合わせて調整することが重要です。市場や顧客は常に変化しているため、柔軟に見直す姿勢が成果の持続につながります。

施策例

- ペルソナやセグメントの更新

- 新規チャネルや購買行動の変化を反映したジャーニーマップの再作成

- RFMやSTP分析の指標を定期的にレビュー

効果

フレームワークを更新することで、古い仮説に縛られることなく、常に鮮度の高いデータに基づいた施策を実行できます。その結果、売上や顧客満足度を維持するだけでなく、新たな成長機会を逃さずキャッチできるようになります。

3. 部門横断で共有・活用する(マーケ・CS・営業の連携)

ポイント

顧客分析はマーケティング部門だけの資産ではなく、営業やカスタマーサポートにとっても有用なナレッジです。全社で共有することで、顧客対応や戦略が統一され、一貫性のある顧客体験を提供できます。

施策例

- 分析結果を定期的に全社向けレポートとして共有

- 部門ごとに活用方法を検討し、施策に反映

- クロスファンクショナルチームで改善施策を議論

効果

部門間で情報を共有することで、バラバラな顧客対応を避けられ、全社的に整合性のある取り組みが可能になります。さらに、部門を超えて顧客のインサイトを活用することで、顧客体験全体を最適化でき、長期的な信頼関係やLTV向上へとつながります。

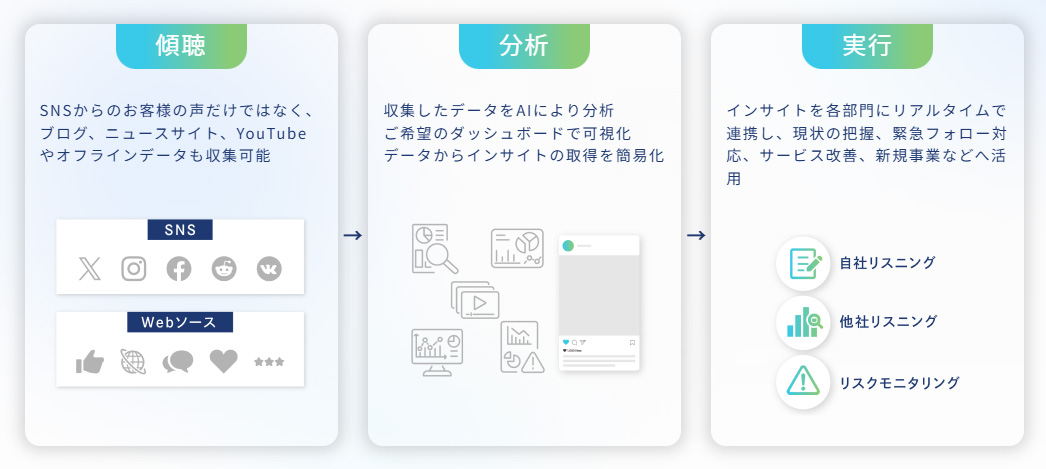

VOCの力を最大化する!Sprinklrによる顧客理解の仕組みづくり

顧客の声(VOC)は、商品やサービス改善の宝の山です。しかし、情報が部門ごとに分散していると、せっかくの声も活かしきれません。Sprinklrを活用すれば、VOCを一元管理し、多角的に分析し、継続的な改善につなげる仕組みを構築できます。

1. 顧客の声(VOC)を一元管理

ポイント

顧客の声は、メール、SNS、電話、アンケートなど複数のチャネルに散在しています。バラバラに管理していては全体像を把握できず、施策の精度も下がります。Sprinklrはそれらを統合し、リアルタイムで管理できるため、顧客の声を“点”ではなく“面”で理解可能です。情報の抜け漏れを防ぎ、迅速かつ的確な顧客対応につながります。

施策例

- SNSでの投稿を自動収集し、即時アラート通知

- カスタマーサポートへの問い合わせ履歴を統合管理

- VOCダッシュボードでリアルタイムモニタリング

効果

VOCを一元化することで、顧客の不満や期待にいち早く気づき、即座に改善施策に反映できます。また、マーケティング・営業・CSなど部門を越えて顧客理解を共有できるため、全社的に一貫した顧客体験を実現し、満足度やロイヤルティを大幅に高めることが可能です。

2. Sprinklrの分析項目

ポイント

Sprinklrは情報を集めるだけでなく、多角的に分析できるのが強みです。特にソーシャルリスニング機能により、顧客の感情や社会的トレンドをリアルタイムで把握できます。従来は担当者の感覚に頼っていた分析を、自動かつ継続的に行えることで、顧客理解の精度が大きく向上します。

施策例

- 投稿内容のポジティブ/ネガティブ自動判定

- 話題のキーワード出現頻度や拡散度を数値化

- 顧客層ごとの関心テーマを可視化し、マーケティングに活用

効果

顧客の感情トレンドや課題の浮き彫り化を通じて、プロモーションの改善や新商品の開発、リスクの早期発見に直結します。定量・定性の両面から顧客を理解できるため、事業成長のスピードを高め、的確な意思決定を支える基盤となります。

3. 顧客理解のPDCAを回す基盤に

ポイント

VOCの蓄積や分析はスタート地点にすぎません。本当に重要なのは、そこから改善につなげ、PDCAを継続的に回していくことです。Sprinklrはその基盤を提供し、部門ごとに異なる施策を「共通の顧客データ」に基づいて計画・実行・検証・改善できるようにします。

施策例

- VOCを基に新しい施策を立案(Plan)

- 各チャネルで施策を実行(Do)

- 効果測定とVOCの変化を分析(Check)

- 結果を反映し施策を最適化(Act)

効果

PDCAを高速かつ継続的に回すことで、顧客体験の質を着実に高められます。単発的な改善にとどまらず、中長期的にロイヤルティを強化し、LTV最大化やブランド価値の向上に直結します。特に競合が多い市場では、迅速な改善サイクルが大きな差別化要因となります。

まとめ

顧客理解を成功させるには、担当者の経験や勘に頼るのではなく、情報を仕組みとして活用することが重要です。

Sprinklrを導入すれば、VOCを一元管理し、分析を通じて顧客インサイトを抽出し、さらにPDCAで改善を継続できる体制が整います。属人的な顧客把握から脱却し、組織全体で顧客理解を深められれば、CX改善、CVR向上、LTV最大化といった成果につながります。顧客理解を日々の業務に組み込み、持続的な企業成長を実現するために、今こそ仕組み化を進めることが求められています。

弊社では、システム提供にとどまらず、導入後の活用支援や改善のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。