顧客満足度を改善するコンタクトセンターの取り組みとは?成功企業の実践事例を紹介

2025.09.16

ブログ近年、商品や価格だけではお客様に選ばれない時代となり、企業にとって「顧客満足度の向上」がブランド価値を高める大きなカギとなっています。その中でも、最も重要な接点のひとつがコンタクトセンターです。お客様とのやり取りは、単なる問い合わせ対応にとどまらず、信頼や好感度を左右する重要な場となっています。対応の質やスピードが満足度に直結し、結果としてブランドの評価や売上にも影響を与えます。この記事では、顧客満足度を高めるために企業が実践している具体的な取り組みや、成果につながった成功事例をご紹介します。

目次

- なぜ今「顧客満足度」が注目されているのか

- 顧客満足度が低下するコンタクトセンターの共通課題

- 顧客満足度を高めるコンタクトセンターの5つの取り組み

- 成功企業の実践事例(業種別に紹介)

- 顧客満足度向上は“現場×全社”で取り組むべき課題

- まとめ:選ばれる企業は始めている、顧客志向のコンタクトセンター運営

なぜ今「顧客満足度」が注目されているのか

企業の競争力が「価格」や「商品力」だけでは差別化しにくくなった現在、顧客満足度はブランド評価を左右する重要な指標として注目されています。顧客の体験価値を高めることが、売上拡大や長期的な信頼獲得につながるからです。

NPS(Net Promoter Score:ネット・プロモーター・スコア)・LTV(Life Time Value:ライフタイムバリュー)にも直結

顧客満足度は感覚的な要素にとどまらず、数値化される重要なビジネス指標にも直結します。

NPS(ネット・プロモーター・スコア)

- 「その企業やサービスを他者に勧めたいか」を測定する指標

- 顧客の忠誠度や推奨度を明確に数値化できる

- 高いNPSはブランドの信頼性や将来的な成長可能性を示す

LTV(ライフタイムバリュー)

- 1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益を示す指標

- 満足度の高い顧客ほど継続利用や追加購入が多く、LTVを押し上げる

- LTVの向上は、安定した収益基盤の構築につながる

つまり、顧客満足度を高めることは、短期的な売上だけでなく、中長期的な利益や企業価値の最大化に直結する重要な経営戦略なのです。

SNSや口コミによる企業評価への影響

現代の顧客体験は、SNSや口コミを通じて瞬時に拡散され、企業の評価に大きく影響します。

プラスの影響

- 満足度の高い顧客は、自ら体験をSNSやレビューで発信

- 好意的な口コミが拡散し、新規顧客の信頼獲得につながる

- ポジティブな評判が積み重なることで、ブランドの信頼度やファン層が拡大

マイナスの影響

- 対応への不満や悪い体験は即座に拡散 → 信頼低下・炎上リスク

- ネガティブ投稿が数千〜数万人に届き、企業イメージを大きく損なう

- 結果として、新規顧客の獲得機会を失う恐れがある

SNSの影響力が大きい今、顧客満足度を守ることは「ブランド防衛策」であり、同時に競争優位を築くためのマーケティング資産といえます。

顧客維持やファン化にまで影響する重要な指標

新規顧客を獲得するには大きなコストがかかりますが、既存顧客の維持は費用対効果が高いといわれます。その中心にあるのが顧客満足度です。

| 顧客満足度が低い場合 | 顧客満足度が高い場合 |

| リピート率が低下 | リピート率が向上 |

| 離反リスクが高い | ブランドの「ファン」に育ちやすい |

| 推奨行動は少ない | 他者に積極的に推奨する |

| 収益は一時的 | LTVが向上し安定収益に貢献 |

満足度の高い顧客は、単なるリピーターにとどまらず、ブランドを支える「ファン」として長期的に関わってくれる存在です。さらに、ファン化した顧客は周囲への推奨や新サービスへの積極的参加など、企業の持続的成長を後押しします。したがって、顧客満足度は一時的な印象を測る指標ではなく、企業の成長戦略に直結する戦略的資産なのです。

顧客満足度が低下するコンタクトセンターの共通課題

コンタクトセンターは企業と顧客をつなぐ重要な接点ですが、対応次第では満足度を損ねてしまうことも少なくありません。共通する課題を把握し改善することで、顧客体験の質を高め、ブランドへの信頼強化につながります。

繋がりにくい、待たされる、回答が的外れ

顧客がコンタクトセンターに不満を抱く大きな要因は、「繋がらない・待たされる・回答が的外れ」の三つです。

- 繋がりにくい:電話が混雑し、なかなかオペレーターにつながらない。

- 待たされる:長時間の保留や折り返し待ちが発生。

- 回答が的外れ:問い合わせ内容を理解されず、解決に至らない。

これらの要因は、顧客のストレスを増幅させ「二度と利用したくない」というネガティブ体験につながります。迅速かつ的確な対応を整備しない限り、顧客満足度の改善は望めません。

担当者ごとに対応品質にバラつき

顧客が同じ問い合わせをしても、担当者によって対応の質が異なるケースは少なくありません。

- 知識不足:担当者ごとの習熟度に差がある

- 説明の一貫性欠如:顧客ごとに異なる案内がされ、混乱を招く

- 対応姿勢の差:親身な応対と事務的な応対のギャップ

このようなバラつきは、顧客に「企業としての信頼感がない」という印象を与えます。対応マニュアルやFAQの整備、トレーニングの徹底によって、品質の標準化を図ることが不可欠です。

顧客の声(VOC)を収集しても活用されていない

多くのコンタクトセンターでは、VOC(Voice of Customer:顧客の声)が日々蓄積されています。しかし、それを十分に分析・活用できていない企業も少なくありません。

- 収集のみで終わる:アンケートや録音データが放置される

- 分析不足:傾向や課題の抽出がされない

- 改善に反映されない:施策に繋がらず、現場の不満解消に留まる

VOCは、商品改善やサービス向上のヒントが詰まった貴重な情報資産です。適切に活用できなければ、せっかくの顧客の声も「宝の持ち腐れ」となり、満足度向上のチャンスを逃してしまいます。

顧客満足度を高めるコンタクトセンターの5つの取り組み

顧客満足度を向上させるには、コンタクトセンターの運営体制や対応品質の改善が不可欠です。ここでは、迅速かつ適切な対応を実現し、顧客体験を向上させるための5つの取り組みをご紹介します。

①対応時間の短縮・応答率の改善

顧客満足度を高めるには、迅速な対応が欠かせません。AIチャットや自動応答システムを導入することで、よくある質問に即時対応でき、オペレーターの負荷も軽減されます。

- AIチャットボット:24時間対応で問い合わせ待ちを削減

- IVR(音声自動応答):目的別に自動振り分け、繋がりやすさを向上

- 応答率改善:オペレーターへの着信割り振り最適化により、取りこぼしを防止

これにより顧客は「すぐに回答が得られる」と感じ、満足度の向上に直結します。

②オペレーターの教育とスクリプト改善

対応品質の安定化には、オペレーター教育と応答スクリプトの整備が重要です。

- 教育・研修の徹底:商品知識や対応マナー、クレーム対応スキルを習得

- FAQ・スクリプト改善:顧客の意図に沿った回答を標準化

- ロールプレイ:実践的な対応力を養うことで、担当者ごとのバラつきを軽減

結果として、どのオペレーターでも高品質な対応が可能になり、顧客は安心して問い合わせを行えるようになります。

③VOCデータの収集とフィードバック体制の構築

顧客の声(VOC)を活用することで、サービス改善や戦略立案に直結します。

- データ収集:アンケート、通話録音、チャット履歴など多様なチャネルから収集

- 分析・可視化:課題や要望を整理し、改善点を抽出

- フィードバック体制:現場オペレーターや関連部門に迅速に共有

この仕組みを構築することで、顧客の不満を早期に解消し、サービス改善を継続的に行うことが可能になります。

④感情分析や通話録音の活用による品質向上

通話録音や感情分析ツールの活用により、対応品質を科学的に向上させることができます。

- 通話録音の活用:対応内容を振り返り、成功事例や改善点を特定

- 感情分析:顧客の声のトーンや感情を数値化、対応の課題を可視化

- 教育へのフィードバック:分析結果をもとに、個別指導やスクリプト改訂に反映

このプロセスにより、顧客に寄り添った対応が可能となり、満足度の向上とクレーム削減に効果を発揮します。

⑤マルチチャネル対応による利便性の向上(LINE・SNS等)

現代の顧客は、電話だけでなくLINE、メール、SNSなど多様なチャネルでの問い合わせを求めています。

- マルチチャネル対応:電話・メール・LINE・SNSに統一対応

- チャネル連携:履歴や情報を一元管理し、どのチャネルでも一貫した対応

- 利便性向上:顧客が希望する手段で問い合わせ可能、待ち時間や手間を削減

複数チャネルでスムーズに対応できる体制は、顧客の利便性を高めると同時に、企業に対する信頼感や満足度向上につながります。

成功企業の実践事例(業種別に紹介)

顧客満足度向上に成功している企業は、業種ごとに異なる工夫と戦略を実践しています。ここでは、通信、EC、BtoBの各業界で成果を上げた事例を具体的に紹介し、取り組みのポイントを整理します。

事例1:大手通信会社

大手通信会社では、問い合わせの多様化に対応するため、AIによる自動分類を導入しました。

【取り組み内容】

- 通話やチャットの内容をAIが解析し、問い合わせ種別を自動で分類

- よくある質問はAIが一次応答を担当

【成果】

- 一次応答までの時間を50%短縮

- オペレーターの負荷軽減と対応品質の均一化を実現

【解説】

AI導入により、オペレーターの対応負荷が軽減されるだけでなく、顧客の待ち時間も大幅に短縮されました。これにより、顧客は迅速でストレスの少ない対応を体験でき、満足度の向上に直結しています。さらに、対応の均一化によって、担当者ごとの品質のバラつきも解消され、企業全体として信頼性の高いコンタクトセンター運営が可能となった好例です。

事例2:EC企業

あるEC企業では、顧客の声(VOC)を商品開発に積極的に反映する体制を構築しました。

【取り組み内容】

- コンタクトセンターで得た要望や不満を定期的に分析

- 商品企画や改善に迅速にフィードバック

【成果】

- リピート率が20%改善

- 顧客の「欲しい」を反映した商品ラインナップの強化

【解説】

VOCを戦略的に活用することで、顧客のニーズを正確に把握し、商品やサービスの改善につなげられました。その結果、顧客は自分の意見が反映されていることを実感し、ブランドに対する信頼感や愛着が増加します。リピート率の向上だけでなく、顧客からの口コミやSNSでの評価も改善され、売上やLTV(ライフタイムバリュー)の向上にも直結する取り組みとなっています。

事例3:BtoB企業

BtoB企業では、NPS(推奨度)と連動したCXスコアを導入し、顧客満足度を定量的に把握する取り組みを行いました。

【取り組み内容】

- NPS調査結果をもとに、CX(顧客体験)スコアを算出

- 社内KPIとして可視化し、改善施策を迅速に展開

【成果】

- 部門横断での課題共有が進み、改善スピードが向上

- 顧客満足度の向上と継続契約率の増加を実現

【解説】

CXスコアを用いることで、顧客体験の改善状況を数値で可視化し、社内全体で共有できるようになりました。これにより、部署間の情報の偏りや改善の遅れが解消され、顧客対応の一貫性も確保されます。さらに、改善効果を定量的に評価できるため、経営判断や戦略策定にも活用可能です。顧客満足度向上と継続契約の増加を両立させる、BtoB企業における効果的な取り組みの好例です。

顧客満足度向上は“現場×全社”で取り組むべき課題

顧客満足度を高めるには、コンタクトセンターだけで完結する取り組みでは不十分です。現場での対応力と全社的な改善体制を連動させ、VOCの活用サイクルを回すことで、顧客体験を戦略的に向上させることが重要です。

コンタクトセンターだけで解決できない「組織横断の改善」へ

顧客の不満や要望の多くは、コンタクトセンターだけでは解決できません。商品開発やシステム改善、マーケティング戦略など、部門横断での対応が必要なケースが多いためです。

- コンタクトセンターの対応だけでは一時的な問題解決にとどまる

- 組織横断で改善策を実施することで、顧客体験を根本的に向上可能

- 部門間の情報共有や改善施策の統一が、顧客満足度の底上げにつながる

現場だけでの対応では、顧客の課題が解決されても再発のリスクがあります。組織横断で改善策を検討・実行することで、商品やサービス、システム全体を顧客視点で最適化できます。これにより顧客は一貫した満足体験を得られ、企業に対する信頼感も向上します。現場と全社が連携して課題解決に取り組むことが、持続的な顧客満足度向上の鍵です。

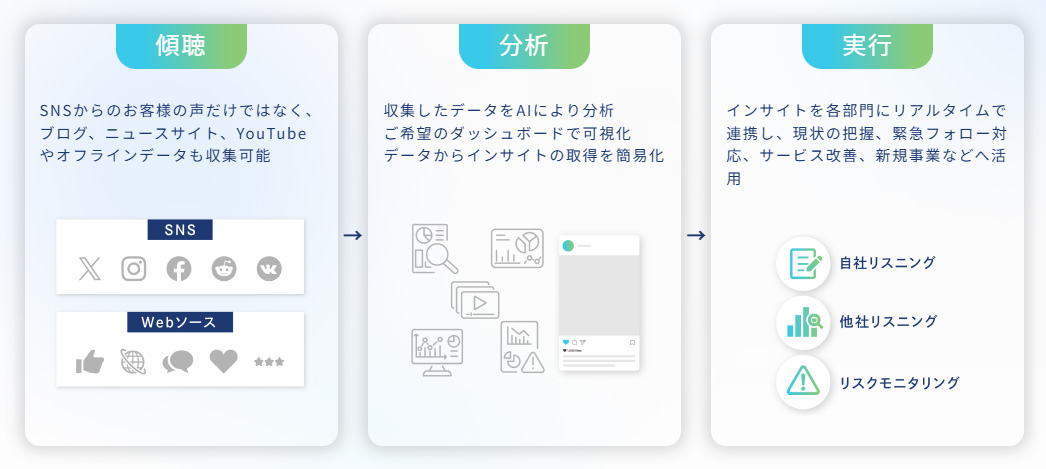

VOCの可視化・共有・活用のサイクル構築が重要

顧客の声(VOC)を収集するだけでは意味がありません。可視化し、関係部門と共有し、改善に反映させるサイクルを構築することが重要です。

- 可視化:データを整理・分析し、課題や傾向を把握

- 共有:オペレーターや各部門にリアルタイムで情報を届ける

- 活用:商品改善、サービス向上、マーケティング戦略に反映

VOCを単なる情報として扱うのではなく、可視化・分析して全社で共有することで、顧客の要望や不満が迅速に改善策に結びつきます。また、改善施策が具体的にどう成果に繋がるかを把握できるため、各部門の意思決定や優先順位付けも明確になります。この循環的な活用サイクルにより、顧客満足度を継続的に向上させる体制を作ることができます。

Sprinklrの活用で継続的な改善が可能に

Sprinklrを活用すれば、ソーシャルリスニングや顧客接点の分析を通じて、VOCを戦略的に活用できます。

- 顧客の声やSNS投稿をリアルタイムで分析

- 問題点や改善ポイントを可視化し、全社で共有

- 改善施策の効果を追跡し、継続的なPDCAを回す

Sprinklrを導入することで、顧客の声を単なる情報として埋もれさせず、全社的に活用できる仕組みが整います。オペレーター、商品開発、マーケティング部門など、部署をまたいでリアルタイムに課題を共有できるため、改善までのスピードが大きく向上します。

さらに、改善施策の効果を定量的に評価できるため、データに基づいた意思決定が可能になります。これにより、現場の対応力と全社の改善力を連動させ、顧客体験を持続的に高めていく「戦略的な顧客満足度向上サイクル」を実現できるのです。

まとめ:選ばれる企業は始めている、顧客志向のコンタクトセンター運営

顧客満足度の向上に取り組む企業は、日々の小さな改善を積み重ねることで、ブランドの信頼や売上へと確実につなげています。Sprinklrを活用すれば、顧客の声を可視化し、現場の対応力と全社の改善体制を連動させ、持続的に満足度を高めることが可能です。

弊社では単なるシステム提供にとどまらず、導入コンサルティングや運用支援を通じて、企業ごとの課題やお悩みに寄り添いながら最適な運用をサポートしています。顧客志向のコンタクトセンター運営を実現し、信頼され、選ばれる企業を目指しましょう。